近年来,一种利用温室气体二氧化碳作为工作气体的新型电池体系---锂-二氧化碳电池得到了广泛关注。这一电池体系具有结构简单、成本低廉和高能量密度的特性,在未来的储能和二氧化碳利用领域具有良好的应用前景。当前,锂-二氧化碳电池主要面临着储能效率低、循环寿命短等问题。这些问题主要由于电池放电产物碳酸锂电导率低、充电过电位高所致。此外,碳酸锂在电池的充放电循环过程中在正极表面积累也会引起电池失效。因此,研究二氧化碳电化学还原与生成机制,并寻找一种可以有效促进碳酸锂电化学分解的催化剂材料是提升锂-二氧化碳电池性能的关键。

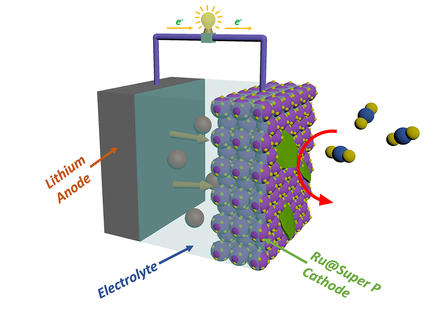

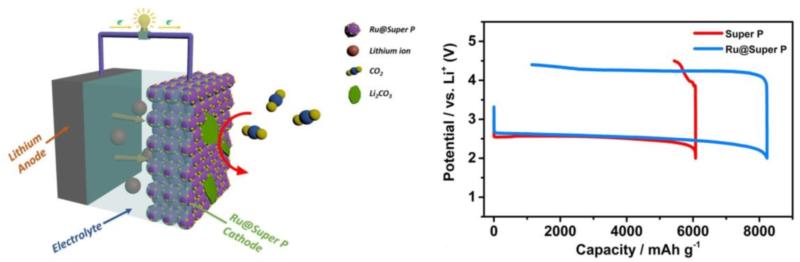

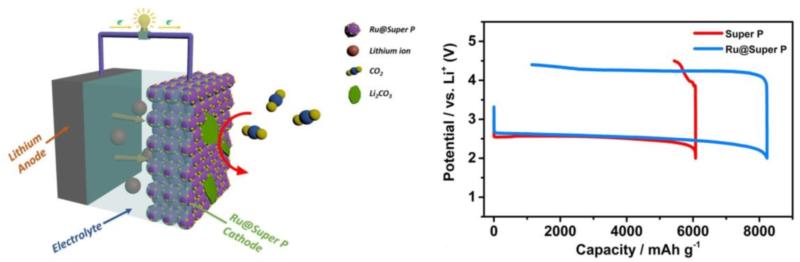

南京大学现代工程与应用科学学院何平(查看主页)与周豪慎(查看主页)老师自2014年以来,积极开展这一挑战性课题的研究。他们采用溶剂热法合成了负载在纳米碳颗粒上的纳米钌复合催化剂,并采用该材料(Ru@Super P)作为锂-二氧化碳电池的正极催化材料。如图1右所示,与纯碳材料相比,Ru@Super P 催化剂电极显示出更低的充电过电位,和高达86.2 %的库伦效率(纯碳:10.9 %)。说明纳米钌颗粒对于碳酸锂的分解过程具有明显的催化活性。

图 1(左):以碳负载纳米钌催化剂作为正极材料的锂-二氧化碳电池示意图(右):分别采用纯碳材料和碳负载纳米钌催化材料为正极以 2 V~ 4.4 V 为截止电压区间的锂-二氧化碳电池全充放电曲线

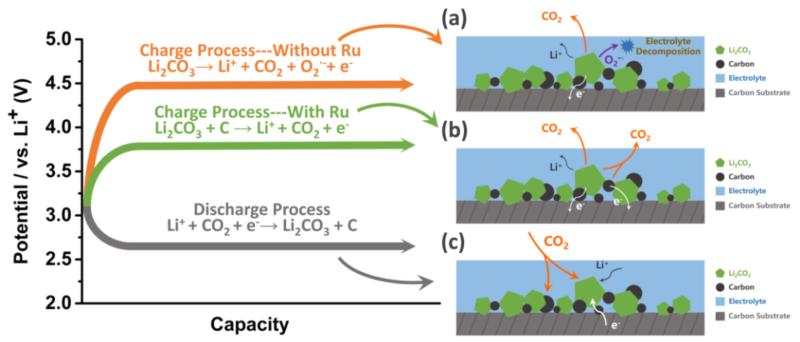

该团队利用电化学原位拉曼光谱(in-situ Raman

Spectra)和差分电化学质谱(DEMS)对电池充放电过程中电极成分和气体释放情况进行了实时分析,研究表明在电池充电过程中,纳米钌颗粒可以有效地促进碳酸锂和碳之间的可逆的充电反应并生成二氧化碳气体,并同时避免电解液分解等副反应

(图2)。

图 2钌催化剂对CO2正极充电反应路径影响的示意图

该项工作不仅积极推动了锂-二氧化碳电池的性能的提升,还对于加深理解锂-空气电池在复杂条件下的反应机制奠定了理论基础。相关研究工作于2017 年3月23日在线发表在能源领域顶级期刊Energy & Environmental Science上。论文通讯作者为何平副教授与周豪慎教授,化学化工学院的朱俊杰教授在光谱学测量分析上给予了重要帮助。该项研究得到了国家纳米重大研究计划项目、国家自然科学基金、江苏省优秀青年基金资助。

文章链接:

Sixie Yang, et al, "A reversible lithium–CO2battery with Ru nanoparticles as a cathode catalyst," Energy Environ. Sci., 2017, Advance Article, DOI:10.1039/C6EE03770D

(本文来源:南京大学新闻网;)

如若转载,请注明e科网。

如果你有好文章想发表or科研成果想展示推广,可以联系我们或免费注册拥有自己的主页

- 锂二氧化碳电池

我要投稿

我要投稿